双極症の波にのまれないために。家事や日常でできる“ちょい動き”

双極症Ⅱ型の当事者、作業療法士のおとです。

主治医との診察や双極症についてネットで調べるなかで、「運動しましょう」と聞いたり、書いてあったりしますよね。

特にうつ期でやる気が起きないと「動くのさえ苦しいのに、運動なんて…」と思ってしまいます。

ですが、日常生活のちょっとした動きでも運動になり、ものによっては「散歩」より運動量が多いものがあります。

“ちょい動きってなに?

「運動しなきゃ」と思うと、ウォーキングや筋トレなどを思い浮かべるかもしれませんね。でも、実は日常生活の中で行っている家事や身の回りの動作も、立派な運動になっているんです。これを“ちょい動き”と呼んでみましょう。

“ちょい動き”=「身体活動量(メッツ)」

身体活動の強度を示す指標に「身体活動量(メッツ)」というものがあります。これは、安静時を1としたときに、どれくらいのエネルギーを使うかを示すものです。計算式がありますが、ここでは割愛します。

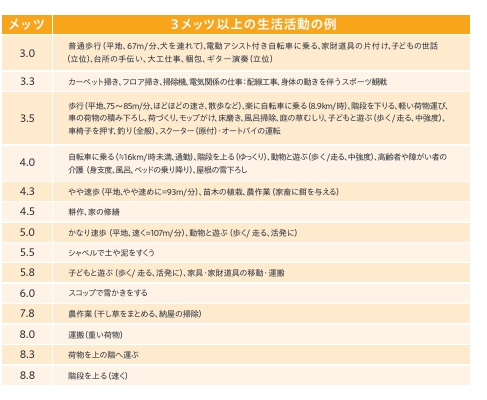

例えば、座ってテレビを見るのは1.0メッツ、掃除機をかけるのは3.3メッツとされています。

身体活動量(メッツ)の日常生活の具体例

日常生活でも画像のような身体活動量(メッツ)です。家のなかを歩く、ちょっとした食事の準備でも立派な運動です。

これは、ストレッチやヨガと大差のない運動です。

驚きなのは、ちょっとした掃除などの家事や階段を昇るだけで「普通速度の散歩」と運動量が変わらないことです。

確かに、外に出て太陽の光を浴びて体内時計を整えるに越したことはないですが、面倒くさい時もありますよね。

ですが、普段の生活を行うなかでのちょっとした活動の積み重ねが十分な運動になるでしょう。

なぜ“ちょい動き”が大切なの?

ずばり、気分の安定や生活リズムの維持に役立つからです。

日常的な身体活動(例えば、毎日の家事や散歩などの「ちょい動き」)を習慣化することで、睡眠の質が向上し、全体的な生活の質(QOL)も高まります。

またうつ期では、小さな行動の積み重ねが「こんなことができるようになった」と自己効力感が高まり、ストレスの軽減につながります。

医学的な論文でも効果が証明されている

身体活動と双極性障害の予後に関する研究

2019年の研究では、80名の双極性障害の寛解期患者を18か月間追跡調査し、身体活動量と病状の関連性を調べました。結果として、身体活動量が多い患者は、体重指数(BMI)やウエスト周囲径が低く、不安レベルや不眠症状も軽減されていました。また、身体活動量が少ない患者は、全般的な機能が低下し、気分エピソードや入院のリスクが高まることが示されました。

身体活動と抑うつリスクの関連性

2022年の研究では、身体活動と抑うつリスクの間に逆相関があることが示されました。推奨される身体活動量の半分(週4.4 MET時間)を行う成人は、抑うつリスクが18%低下し、推奨量(週8.8 MET時間)を行うと25%低下することが報告されています。

これらの研究からも、双極症や気分障害の患者において、適度な身体活動が病状の改善や抑うつリスクの低減に寄与する可能性が示唆されています。日常生活の中で無理のない範囲で身体活動を取り入れることが、心身の健康維持に役立つと考えられます。

まとめ

これまで、日常生活の中での「ちょい動き」が、双極症の症状管理や生活リズムの安定に役立つことをお伝えしてきました。大切なのは、無理のない範囲で、日々の生活に少しずつ身体活動を取り入れることです。

「運動しなきゃ」と構えるのではなく、まずは身近な家事やちょっとした動作から始めてみてください。例えば、食器を洗う、部屋を片付ける、近所を散歩するなど、小さな一歩が積み重なって、心と体の健康につながります。

あなたのペースで、できることから取り組んでいきましょう。そして、日々の中で「今日はこれができた」と自分を認めることを忘れずに。その積み重ねが、自信となり、前向きな気持ちを育んでいくはずです。

関連サイト

さらにキーワードで検索したい方はこちら!