「わかる」と「わかったつもり」のあいだでー精神疾患の当事者として心理職を目指す道を考えるー

はじめに

布団ちゃん

布団ちゃんこんにちは。NPO法人ネット心理教育ピアサポート副理事長の木野内南(@布団ちゃん)です

このコラムには、厳しい内容や批判的に聞こえることも書いてありますが、あくまでも布団ちゃんの価値観に基づきます。すべての人に当てはまるとは限りません。読んでいて「自分には違う」と感じた方は、どうか気にせず読み流してください。

とりあえず、嫌な気持ちになったら「お前が言うな」ってツッコんでください。

私は、双極症、ADHD、ASDの当事者でありながら、公認心理師として精神科医療に携わっています。

この立場を明かすと、「当事者だから患者さんやクライエントの気持ちがよくわかるでしょう」と言われることがあります。けれども、私はいつも「そうなのか?」と思ってしまいます。

たしかに、精神疾患を経験したからこそ感じる苦しみや、医療との関わり方に対する葛藤はあります。しかし、それがそのまま他の人の経験と重なるわけではありません。むしろ、「わかるつもり」が生む危うさを、私は何度も痛感してきました。

このコラムは、精神疾患という経験を携えて、臨床心理士や公認心理師といった心理職を目指す方々に向けて書いています。自分の経験を武器にする前に、一度立ち止まって考えてほしいことがあります。

「経験があるからこそできること」は本当にあるか?

私が精神疾患(双極症など)の当事者であることを友人などに伝えると、「だから患者さんやクライエントの気持ちがよくわかるんだね」と言われることがあります。

しかし、実際に患者さんやクライエントとカウンセリングをしていると、「わからないこと」の方が圧倒的に多いと感じます。

「どうしてそう思ったの?」「どうして行きたくなかったの?」「どうして職場のAさんが苦手なの?」ーー質問を重ねるたびに、私は自分と相手の“違い”に出会います。

当然のことです。私たちは別の人間だからです。

同じ診断名、同じような苦しみを抱えていても、その人の背景、関係性、価値観はまったく異なります。似たような体験があるから「わかる」と思ってしまうこともありますが、その“わかる”が、相手の語りを自分の体験で上書きしてしまうことがあります。それは、「聴く」ことではなく、自分を「投影」する行為にすり替わってしまう瞬間でもあります。

むしろ、「わからない」からこそ、聴き続けることが求められます。カウンセリングとは、そうした営みです。

自分の経験が役に立つことも、もちろんあります。ただしそれは、十分に咀嚼され、整理され、昇華されたあとに、慎重に使われるべきものです。「当事者だからこそできること」は、そう簡単に手に入るものではありません。

心理職に求められるのは、「わかる」ことではなく、「わかろうとし続ける」姿勢であると、私は日々学び続けています。

資格を取るまでの過酷さ

精神疾患の当事者が心理職を目指す場合、「資格を取って支援者になりたい」という強い思いが先行しがちです。しかし、資格取得までの道のりは決して平坦ではありません。むしろ、自分自身の精神状態を大きく揺るがすような、過酷なプロセスが待っていると感じます。

たとえば、公認心理師になるには、2025年現在の制度では、基本的には大学の学部段階から心理学を修める必要があります。その後、臨床心理学専攻の大学院に進学し、修了することで、ようやく公認心理師受験資格を得ることができます。

大学院では、専門的な講義に加えて、実際のカウンセリング実習(模擬ではなく実在するクライエントとの面接)、心理検査の演習、医療機関・福祉施設・教育機関などでの外部実習、そして修士論文の執筆を含む研究活動が求められます。特にカウンセリング実習では、面接記録をもとに上級心理職から指導・助言を受ける「スーパーヴィジョン」が行われ、自分の関わり方の至らなさや未熟さと否応なく向き合うことになります。

また実習では、自分と似た課題を抱える患者さんやクライエントと向き合うこともあり得ます。それには想像以上の精神的な負荷がかかります。理論と現実とのギャップに戸惑い、スーパーヴィジョンでのフィードバックで傷つくこともあります。

また、臨床心理学を志す人の中には、自身が精神疾患を抱えていたり、過去の体験にいまなお苦しんでいる人も少なくないように思います。そうした個人的な背景が支援者を目指す動機になる一方で、実習や対人援助の場面で心が揺れやすくなる側面もあります。

加えて、精神疾患を抱えながら学ぶ学生・院生や働く心理職にとっては、「自分の精神的状態をオープンにするかどうか」が悩ましい問題です。精神科医療に携わる医療職や臨床心理学の臨床家や研究者は、患者さんやクライエントに対しては冷静に病状を受け入れる一方で、同じ研究室の学生・院生が精神疾患を抱えていたり、職場の同僚である心理職が当事者である場合には、偏見や距離を置く態度を示すことがあります。

こうした構造的な矛盾は、当事者として心理職を目指す人にとって、見えないハードルとなり得ます。精神疾患に対する理解が深いはずの領域であっても、「支援される側」と「支援する側」の間にある無意識の境界線が、時に強固である現実を突きつけられることがあります。

もちろん、同僚や教員、学生・院生が、あなたが精神疾患を抱えていることを知っても、偏見なく接し、理解や配慮を示してくれることもあります。しかし、そのような存在は必ずしも多数派とは言えず、安心して状態を開示できる環境が整っているとは限りません。

それでも目指したいあなたへ

ここまで、当事者として心理職を目指すことの難しさ、危うさ、そして社会の中にある偏見についてお伝えしてきました。

決して楽な道ではありません。体験があるからこそ理解できることもありますが、それが支援に直結するわけではないし、むしろ慎重さが求められる場面の方が多いとすら言えるでしょう。

それでも、当事者としてのあなたがこの道を志すことには、意味があります。ただし、それは「私にも辛い時期があったから気持ちがわかる」「私も乗り越えられたから、患者さんやクライエントも乗り越えられるはず」といった表面的な共感ではなく、自身の体験を深く見つめ直し、他者とは異なる存在であることを前提に、他者の語りに丁寧に耳を傾ける姿勢を身につけることが前提となります。

その際に、もう一つ意識しておきたいのが、「自己開示」の扱いです。

当事者として心理職を志す人の中には、「私も同じ病気を経験しています」と患者さんやクライエントに伝えることで、安心感や信頼につながるのではと考える人もいるかもしれません。

けれども、臨床の場では、カウンセラー自身の体験を語ることが、必ずしも相手にとってプラスに働くとは限りません。

クライエントによっては、支援者が精神疾患を抱えていることを知ることで、「この人に話して大丈夫だろうか」「不安定なのではないか」と感じ、かえって距離が生まれてしまうこともあります。

また、カウンセラーの側にとっても、自分の病気や過去の体験を語りたくなるとき、その動機には注意が必要です。

その語りが、本当に相手のためなのか、それとも「カウンセラー側の治療」をその場で行おうとしているのかを、よく見極めなければなりません。

自己開示には、タイミング・内容・目的のすべてに慎重さが求められます。臨床の場で語られるべきなのは、あくまでクライエントの物語であって、支援者自身の物語ではないという原則を、忘れずにいたいものです。

また、精神疾患を抱える当事者が心理職として働くには、安定した精神状態を維持できる見通しが立ってからこの道に進むことが望ましいと、私は考えています。

一度カウンセラーとして現場に立てば、患者さんやクライエントとの継続的な関係性が求められます。信頼関係が築かれるほど、その人にとって支援者の存在そのものが安定の土台となることもあります。頻繁な欠勤、休職や交代は、クライエントにとって混乱や不安の原因にもなりかねません。

「支援者の体調が不安定なのではないか」「何かあったのではないか」と、患者さんやクライエントが自らの問題とは無関係な心配を抱えることは、本来の支援関係から逸れてしまいます。そうならないためにも、まずは自分自身の生活・心身の状態が安定し、必要な自己管理が継続できる状態であることが前提になると思います。

もちろん、誰しも体調を崩すことはありますし、病気を抱えることで心理職を諦める必要はありません。ただし、頻繁に休まざるを得ない状況で無理に現場に立つことは、自分自身だけでなく、クライエントを傷つけてしまうリスクもあるのです。

だからこそ、焦らず、「支援する側」に立つだけの準備が整ってからこの仕事に就くこと。それが、自分を守ると同時に、他者を大切にすることにもつながるのではないでしょうか。

おわりに

このコラムでは、精神疾患を抱える当事者が臨床心理士や公認心理師として心理職を目指すことについて、私自身の経験と専門職としての視点を交えてお伝えしてきました。

決して「夢を諦めてほしい」というメッセージではありません。むしろ、当事者だからこそ持ち得る感受性や視点は、心理職にとって大きな力になり得ると私は信じています。

ただし、その力は自動的に備わるものではなく、自身の経験を深く見つめ直し、他者と自分との違いを理解し、自らの健康を維持する力を身につけた上で、初めて活かされるものだと思います。

「わかる」ではなく「わかろうとすること」が重要であると考えます。 「自分の経験」ではなく「相手の語り」に耳を傾けることが心理職としての職務なのです。

それは簡単なようでいて、とても難しい営みです。しかし、その姿勢を保ち続けることこそが、心理職としての土台になるのではないかと私は感じています。

どうか、あなた自身を大切にしながら歩みを進めてください。そして、あなたの経験が、誰かの苦しみに静かに寄り添う力に変わっていくことを、私は心から願っています。

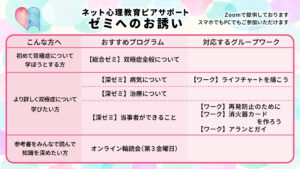

また、心理職とピアサポートは異なる役割を担うものであり、求められる姿勢や責任も異なります。その違いを理解した上で、どの立場で支援に関わるのかを選ぶことも大切です。

そして最後に、こんなふうに偉そうなことを言ってきましたが、私も精神疾患を抱えながら働いている心理職のひとりです。このコラムの内容も、あくまでも私個人の経験と視点に基づくものでしかありません。参考になる部分があればうれしいですが、「自分には当てはまらない」と感じた方は、どうか気にせず受け流してください。

さらにキーワードで検索したい方はこちら!