双極症の日米比較:治療・支援・社会的課題

概要

双極症(双極性障害)は日米両国において重要なメンタルヘルス課題となっていますが、診断率、医療制度、社会的受容度、研究資金などの面で大きな違いがあり、患者の体験も国によって大きく異なります。米国では外来診療を中心とし、保険平等法によるカバー拡大やテレ(オンライン)メンタルヘルスの急速な発展が特徴です。一方、日本は公的医療保険と自立支援医療により患者の自己負担が低い反面、精神科病床数が突出して多く、社会的スティグマ(偏見)が根強いことから受診の遅れが課題となっています。このコラムでは、双極症(双極性障害)に関する日米の状況を6つの観点から詳細に比較し、両国の長所と課題、そして今後の相互学習のポイントを整理します。

1. 有病率と診断の違い

統計から見る実態

米国では成人の双極症(双極性障害)の生涯有病率が約4%、過去12か月の有病率は2.8%と報告されています。一方、日本の疫学調査では有病率が0.2〜0.7%と大幅に低く、診断の遅れは平均10年以上にも及ぶとされています。

診断基準の違い

診断基準については、米国がDSM-5-TRを使用し、保険請求とも完全に連動しています。これに対し日本ではICD-10/11を保険上使用しつつ、臨床現場ではDSM-5も併用するという二重構造となっています。

なぜこれほどの差が生まれるのか

- 受療行動の違い – 日本では精神科受診に対するスティグマ(偏見)が依然として強く残っています

- プライマリケア(日常よくある病気や健康問題を診る、地域の身近な医療のこと)の役割 – 米国では家庭医が心理的スクリーニングを担当し、専門医への紹介ルートが確立されています

- 診断コードと報酬体系 – DSMコードで保険請求する米国では、診断を明確化するインセンティブが働いています

2. 医療体制と費用

支払制度の比較

米国では民間保険と公的プログラムの組み合わせとなっており、精神保健パリティ法により一般医療と同等の給付が義務化されています。日本では国民皆保険制度と自立支援医療(精神通院)により、患者の自己負担が1割に抑えられています。

入院・外来体制

精神科病床数は10万人あたり、米国では12〜25床(州平均)であるのに対し、日本では266床とOECD加盟国中最高水準となっています。米国では外来診療が中心で、急性期の短期入院が一般的ですが、日本では歴史的に入院の長期化が多いものの、近年は在院日数が徐々に減少しています。

米国では精神科病床不足の代償として救急部門や刑務所への「患者滞留」が社会問題化している一方、日本は病床数が過剰にもかかわらず地域ケアへの移行が進まず、入院費が医療財政を圧迫しています。

3. 治療と薬物処方

薬物療法の傾向

リチウム処方率については、米国では1990年代以降低下し、現在は15%前後にとどまっています。対照的に日本では、専門医アンケートでリチウム単剤が一次選択とされるなど、使用が根強く残っています。

多剤併用は両国で増加傾向にありますが、米国では第二世代抗精神病薬、日本では抗うつ薬との併用が目立っています。

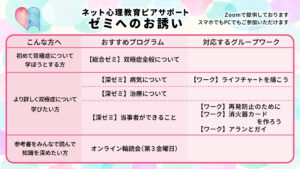

心理社会的支援

日本では2024年改訂のガイドラインで心理教育や認知行動療法(CBT)を推奨する章が拡充されました。米国ではNAMI(National Alliance on Mental Illness)やDBSA(Depression and Bipolar Support Alliance)などの組織が当事者主導のピアサポートを支援しています。双極症(双極性障害)の治療には、薬物療法と共に心理社会的療法が重要な役割を果たしています。

4. デジタルケアとテレ(オンライン)メンタルヘルス

オンライン診療の普及

パンデミック以降、米国のメンタルヘルス診療の最大40%近くがオンライン化したとの報告があります。日本でも2022年の規制緩和でオンライン診療の算定要件が一部緩和されましたが、「原則かかりつけ医」が条件となっており、普及は限定的です。

投資状況

ベンチャーキャピタルの投資も米国に集中しており、遠隔精神科サービスを提供するTalkiatryなどのスタートアップが急成長しています(投資額1億3000万ドル)。双極症(双極性障害)患者にとって、デジタル技術を活用した心理社会的支援が新たな選択肢となりつつあります。

5. 社会文化・就労とスティグマ

職場における支援

米国ではADA(障害を持つアメリカ人法)に基づき、時短勤務や在宅勤務などの合理的配慮が法的義務となっています。一方、日本では厚生労働省の職場復帰マニュアルなどガイドラインはあるものの法的拘束力は弱く、企業規模により対応の格差が大きいのが現状です。

スティグマ(偏見)の影響

一般住民の精神疾患に対するスティグマは国際比較で日本が高い傾向が複数報告されており、これが受診の遅れや治療中断につながっています。双極症(双極性障害)患者の社会復帰と就労継続には、心理社会的支援と社会全体の理解が不可欠です。

6. 研究資金と政策優先度

研究投資の比較

米国のNIH(国立衛生研究所)は2024年に双極症関連の研究支出として約6億ドルを計上しています。主な資金提供元としてはNIH/NIMH、PCORIなどがあります。日本ではAMED(国立研究開発法人日本医療研究開発機構)や科研費などが主な資金源となっていますが、その規模はNIHのわずか数パーセントにとどまっています。

政策課題

米国では重度精神疾患(SMI)研究とデジタル治療の承認が政策課題となっています。日本では地域包括ケアの構築と長期入院患者の地域移行が重点課題とされています。

結論:日米双方の良い点を合わせるには

- 早期診断体制の共有 – 日本はプライマリケア(日常よくある病気や健康問題を診る、地域の身近な医療のこと)医向けのスクリーニング教育を米国から学ぶ価値があるようです。

- 地域ケアと病床適正化 – 米国の積極的地域治療(ACT)などの地域密着モデルを日本の状況に合わせてカスタマイズすることも有効かもしれません。

- 保険設計とテクノロジー実装 – 日本の低自己負担モデルと米国のデジタル活用を組み合わせることで、両国の患者が恩恵を受けられる可能性が高まります。

- ピアサポート文化の促進 – 日本の当事者会が米国NAMI型の活動を取り入れることで、スティグマ低減を図ることができるかもしれません。

参考文献

- https://www.nimh.nih.gov/health/statistics/bipolar-disorder

- https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/000940708.pdf

- https://www.oecd.org/en/data/indicators/hospital-beds.html

- https://cms.hhs.gov/CCIIO/Programs-and-Initiatives/Other-Insurance-Protections/mhpaea_factsheet.html

- https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jiritsu/seishin.html

- https://www.eeoc.gov/laws/guidance/depression-ptsd-other-mental-health-conditions-workplace-your-legal-rights

- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7818260/

- https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32739706/

- https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/pcn.13724

- https://www.nami.org/support-education/support-groups/

- https://www.secretariat.ne.jp/jsmd/iinkai/katsudou/data/guideline_sokyoku2023.pdf

- https://report.nih.gov/funding/categorical-spending

- https://jamanetwork.com/journals/jama-health-forum/fullarticle/2808748

- https://www.mhlw.go.jp/stf/index_0024_00004.html

- https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/rinsyo/index_00014.html

- https://www.axios.com/2023/08/28/mental-health-spending-pandemic

- https://www.jspn.or.jp/uploads/uploads/files/activity/20230401.pdf

さらにキーワードで検索したい方はこちら!